Rewind: Klassiker, neu gehörtTalk Talk – Spirit Of Eden (1988)

29.6.2018 • Sounds – Gespräch: Thaddeus Herrmann, Martin Raabenstein, Fotos: Isabell Simon

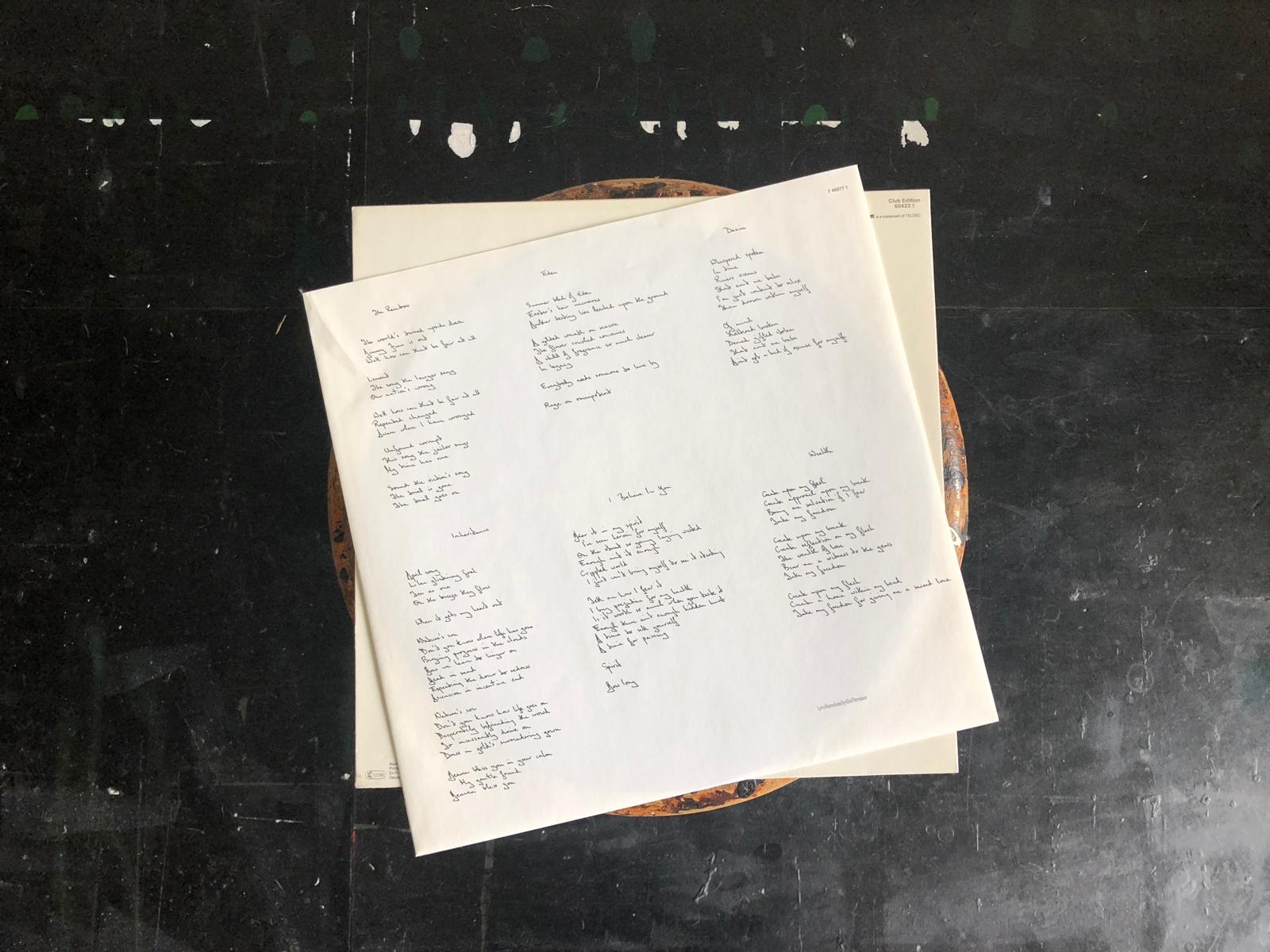

Auf diesem Album warfen Mark Hollis, Paul Webb, Lee Harris und Produzent Tim Friese-Greene alle Zweifel über Bord, kehrten das Innerste nach Außen und setzten dem „Prinzip Talk Talk“ eine stille und berührende Krone auf. Dass sich die Band, die mit Songs wie „Such A Shame“, „Living In Another World“ oder „Life’s What You Make It“ der Popwelt Momente der Bedeutsamkeit geschenkt hatte, auf dem Weg in die musikalische Meditation befand, war abzusehen. Doch die sechs Stücke auf „Spirit Of Eden“ hallen bis heute, 29 Jahre und zehn Monate nach der Veröffentlichung, auf beeindruckende Art und Weise nach – kraftvoll und einzigartig. Martin Raabenstein und Thaddeus Herrmann sind sich einig wie selten, beamen sich in das Aufnahmestudio, legen sanft das Kinn auf Mark Hollis’ Schulter und summen leise mit: „Take My Freedom For Giving Me A Sacred Love.“

Martin Raabenstein: Von „It’s My Life“ zu „Spirit Of Eden“ ist es ein langer Weg. Jedoch: Gerade mal vier Jahre liegen dazwischen. Was für eine Entwicklung.

Thaddeus Herrmann: Wir sind ja hier quasi live dabei, wie eine Band zerfällt. „Spirit Of Eden“ – das ist ja vor allem nur noch das Zusammenspiel von Mark Hollis und Tim Friese-Greene, der später zu Talk Talk dazugestoßen war. Paul Webb und Lee Harris spielen noch mit, werden aber wie die zahlreichen anderen Gäste vom Kreativ-Duo dirigiert. Über die Gründe dieses doch schnellen Wandels im Sound kann ich nur spekulieren. Das Album ist das Ergebnis endloser Jams, die dann zu Stücken verarbeitet wurden. Keine Konzerte, nur ein Video, das Hollis scheiße fand. Künstlerische Evolution vs. Verweigerungshaltung dem Pop-Business? Was meinst du? Was wiegt schwerer?

Martin: Da teilt sich die Synthie-Gemeinde in die Nachdenklichen – hier Talk Talk – und deine Lieblings-Depechen, die 1988 nochmal richtig die Glocken läuten lassen. „Spirit Of Eden“ ist kein Zerfallen, eher ein Aufbäumen gegen langsames Siechtum. Durch Improvs entstandene, wüstengleiche Flächen, denen in weiten Abständen hoffnungsvoll musikalische, nahezu explodierende Oasen eingepflanzt werden. Durch das Album zieht sich ein spinnwebartiger, sich selbst immer wieder niederzwingender Überlebenswille. Das Nachfolgeralbum „Laughing Stock“ bringt dieses Konzept noch kräftiger auf den Punkt. Auf dem Stein oder drunter, je nachdem wie man das Album lesen möchte.

Thaddeus: Dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Will aber mein Verständnis der Band noch einordnen. Talk Talk wird mit ihren Hits gerne als Synth-Band – oder wie du sagst Synthie-Band – verhandelt. Mir will das nicht einleuchten. Natürlich benutzen sie Synthesizer, aber das ist meinem Empfinden nach kein hinreichendes Argument. Spielt an diesem Punkt unseres Gesprächs aber auch gar keine Rolle. Mir kam bei der Vorbereitung ein Vergleich in den Kopf – und zwar zu Slowdive. Die begannen, als Talk Talk fertig war – 1991 –, machten aber ebenfalls in vier Jahren eine ähnliche musikalische Wandlung durch. Vom soliden Shoegazing-Pop hin zu einem ebenso wüstenartigen Sound-Entwurf. Der – und das fiel mir zum ersten Mal überhaupt auf – auf „Pygmalion“ praktisch 1:1 von Talk Talk kopiert ist. Mein Punkt ist: Es scheint Bands zu geben, die sich in kürzester Zeit vom gelernten und vermeintlich erfolgsversprechenden Format Pop auf eine Essenz runterdampfen, von denen die Musiker nicht mal wussten, dass es sie gibt. Spannend.

„Die Band war von ihren Anfängen an stiller, im Fragilen suchend. Das sind die ursprünglichen Jungs, die schon immer auf ihre Schuhspitzen starrten.“

Martin: Talk Talk ist für mich eher eine New Romantics-Nachfolge-Band, das ist pure Emotion – viel mehr ein Impuls als kräftiger Tastendruck. Die Band war von ihren Anfängen an stiller, im Fragilen suchend. Nimm’ die Jungs von Tears For Fears zum Vergleich, ähnlicher Ansatz aber mit einer deutlich volleren Hose. Beide Haltungen sind klare Gegenentwürfe zur vollmundigen Voll-Auf-Die-Zwölf-Wumme à la Soft Cell. Abwenden, Ausblenden, Sich-Verflüchtigen-Wollen: Die Entwicklung ist klar ablesbar und dieses 88er-Album hier die reine, logische Schlussfolgerung. Das sind die ursprünglichen Jungs, die schon immer auf ihre Schuhspitzen starrten.

Thaddeus: Hah, touché! Die Halbwertzeit von Pop ist dann doch in den Seelen von Musikerinnen und Musikern offensichtlich sehr unterschiedlich ausgelegt. Welche entscheidende Wende deutete sich denn Ende der 80er-Jahre in der britischen Popmusik an?

Martin: Germanozentristisch argumentiert ist das einfach: Schluss mit der Kraftwerk’schen Drummachine und her mit der leiernden Can-Wandergitarre! Schau dir die brillant gemachte BBC-Doku „Synth Britannia“ an. Alle die in Interviews vorgestellten Protagonisten der ersten Stunde haben in den 70ern die Düsseldorfer live gesehen. Und umgehend ihre Unschuld samt Milchzähnen verloren. In dieser Fernsehproduktion wird sehr eindrücklich vermittelt, wie der Synthesizer zu dieser Zeit zu bedienen war, wuchtig und mit großer Virtuosität. Keith Emerson hat allen Möchtegernmitstreitern sein klangewittriges Donnerwetter ins Hirn gedroschen. Plötzlich schien fingerfertige Performance nicht mehr der einzige Zugang zum Olymp. Ein Tastendruck, wenn auch noch so schüchtern erzeugt, ein Sequencer dahintergeschaltet und bingo: Schon kommt da ein wunderbar brauchbares dideldim-dideldim-dideldim hinten raus. Das fanden die alle sowas von großartig. Ein paar Jahre später war dann eben auch mal Schluss damit.

„Die Band dreht sich hier in einen Cocoon der Stille hinein.“

Thaddeus: Eine Art Neustart nach dem Hype, eine beginnende Suche nach dem Was-auch-Immer. Interessant finde ich dabei, wie sich das auf die Außenwirkung der Band niederschlägt. Ganz ehrlich: Millionäre waren Hollis und Co. bestimmt nicht. Die Hits der Band brauchten mehrere Anläufe und Re-releases, um erfolgreich zu werden, die Alben liefen auch eher so semi-gut. Beweisen mussten sie also ohnehin niemandem auch nur irgendetwas. So erklärt sich vielleicht auch der Bruch, wie sich die Band – es ist glaube ich okay, sie ab diesem Zeitpunkt eher Projekt zu nennen – in einen Cocoon der Stille hineindrehte. Ich bin noch heute derartig beeindruckt von diesem Album, dass mir nach wie vor die Worte fehlen. Wobei sich dieser Wandel im Sound ja angedeutet hatte, wenn auch nur in kleinen Schritten.

„Bemerkenswert ist zudem der Widerspruch zwar wieder zur handwerklichen Perfektion zurückzukehren, diese dann aber nur gelegentlich und bruchstückhaft anklingen zu lassen.“

Martin: Um die geht es ja gerade. Kleine, stille Emotionen statt Wham Bam Thank You Maam. Das erklärt möglicherweise die wenn überhaupt spürbare, feinst verwobene Struktur der einzelnen Aufnahmespuren in den Stücken. Hier lauschen wir Engineering at its best, da will gar nichts was Großes verkündigen, das muss man erst mal so hinkriegen. Talk Talk aus dieser Haltung heraus als Vorfahren des Post-Rock auszurufen, wie das einige so gerne tun – ich weiß nicht, geschenkt. Bemerkenswert dabei ist zudem der Widerspruch zwar wieder zur handwerklichen Perfektion zurückzukehren, diese dann aber nur gelegentlich und bruchstückhaft anklingen zu lassen. Wenn das nicht die eigentliche Bedeutung von Understatement ist.

Thaddeus: Zumal es ja immer noch hinreißende Momente auf diesem Album gibt, die das Pop-Erbe der Band widerspiegeln und aufnehmen. Hinter all den fragmentarischen Improvisationen fügen sich leise, aber umso dringlicher Refrain-Passagen zusammen, die in ihrer abstrahierten Art und Weise umso eindrücklicher sind. Ich wusste nicht, dass man eine Orgel derart streicheln kann.

Martin: Es muss da aber noch eine höhere Ebene von Darstellungshoheit geben. Normalerweise machen mir die Produkte von heulenden, weichduschenden Jungens ja dauerhaft die Gehörgänge schrumpelig. Was ist hier anders, und sag’ jetzt nicht das böse Wort – Authentizität.

„Hollis’ Stimme fällt auf ein sinnstiftendes und trotz aller Kompatibilität kluges Bett aus Sounds und Melodien.“

Thaddeus: Kurz und knapp: Heulen will gelernt sein. Ich bin da vollkommen bei dir und wundere mich selbst, warum Hollis’ Stimme wie Balsam an mir runtergeht, während ich bei vergleichbaren „Charakter-Stimmen“ von heute schreiend, nein: heulend weglaufe. Seine Stimme – und das gilt auch für die poppigen 3:30-Tracks der Vorjahre – fällt auf ein sinnstiftendes und trotz aller Kompatibilität kluges Bett aus Sounds und Melodien. Eine Balance, die, so lernen wir hier, auch dann noch bestehen bleibt, wenn Hollis in diesem wuselig-minimalistischen Konstrukt aus Andeutungen operiert. Er kann das tragen. Mit Leichtigkeit. Andere scheitern daran.

Martin: Nun ja, wenn man jemandem den kleinen Finger umdreht, fällt auch der kräftigste Mann um.

Thaddeus: James Blake?

Martin: Ich nenne den ja kräftig, du nicht, also weiter. Wie wäre es mit Mies Van Der Rohe? „Verwechseln Sie bitte nicht das Einfache mit dem Simplen.“ Talk Talk wollten aus verschiedenen Gründen EMI verlassen. Das Label verklagte die Musiker dann wegen mangelndem kommerziellen Erfolg des Albums, das war simpel gedacht und sehr albern. Zeitgenössische Kollegen haben damals aus „Spirit Of Eden“ ganz andere Wirkmächtigkeit herausgehört. Die von dir ebenfalls geschätzten Musiker von Japan sind gerade ein halbes Jahr nach dem Release unter dem Moniker Rain Tree Crow wieder gemeinsam ins Studio gegangen. Es gibt Leute, die sagen, man könne bei beiden Alben die Stimmen einfach austauschen und es würde keinem auffallen.

Thaddeus: Was zu beweisen wäre – ich sehe aber durchaus die Parallele: Hollis und Sylvian haben ganz klar beide einzigartige Stimmen, die auch mehr oder weniger im gleichen Feld schwimmen können, aber nicht müssen. Vielleicht könnte man Hollis mit dieser Idee ja wieder dazu bewegen, sich heimlich, still und leise der Musik zuzuwenden. So jemanden wie ihn könnte die Welt heute unbedingt gebrauchen.

Martin: Crooner, die ersten Superstars der Popmusik, die fehlen eigentlich immer. Frank Sinatra, Marvin Gaye, Bryan Ferry: die böse Drei-Ton-Saat. Immer schön einen Halbton um die Kirche rum. So wimmert sie vor sich hin, die schmeichelnde Orgel. Oder wie sagte der Kulturkritiker der Londoner Times schon 1936: „Während sich die Zweisamkeit der Geschlechter über die Jahrtausende nicht ändert, hat das populäre Liebeslied seltsamerweise seinen Ton geändert. Das alte Liebeslied war selbstbewusst und stark, selbst, wenn es höchst zart war; der moderne Crooner umwirbt [die Geliebte dagegen] mit einem Impuls des Selbstmitleids.“

Thaddeus: Oder wie Hollis auf „Inheritance“ klagt: Heaven bless you!